日本の屋根

日本の国土の大部分は山岳地帯と森林地帯であるため、最も古い建物が木材で作られ、葉やその他の植物材料が詰め物として使われたのは当然のことです。

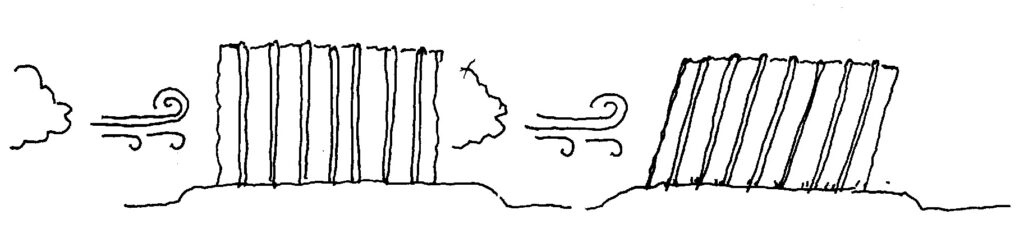

建物を建てる最も簡単な方法は、2 組の傾斜した支柱で A フレームを作り、水平の支柱に葉、藁、または樹皮の茅を載せることです。この原始的な形式には、3 つの実際的な欠点があります。構造の大部分は立っている人間が使用できないこと、追加の要素がないと端が開いていることです。3 つ目の問題は、切妻構造は側面からの風に対しては強く流線型ですが、構造が「ラッキング」の影響を受け、フレーム間の長方形のスペースが平行四辺形になると、尾根方向の風に対する抵抗力は低下することです。建物が地震の影響を受けると、同様の歪みが発生します。

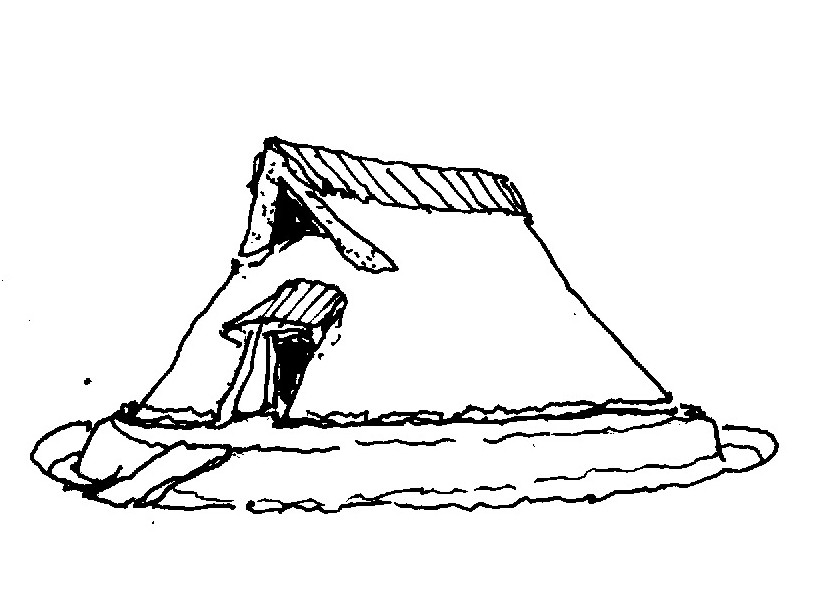

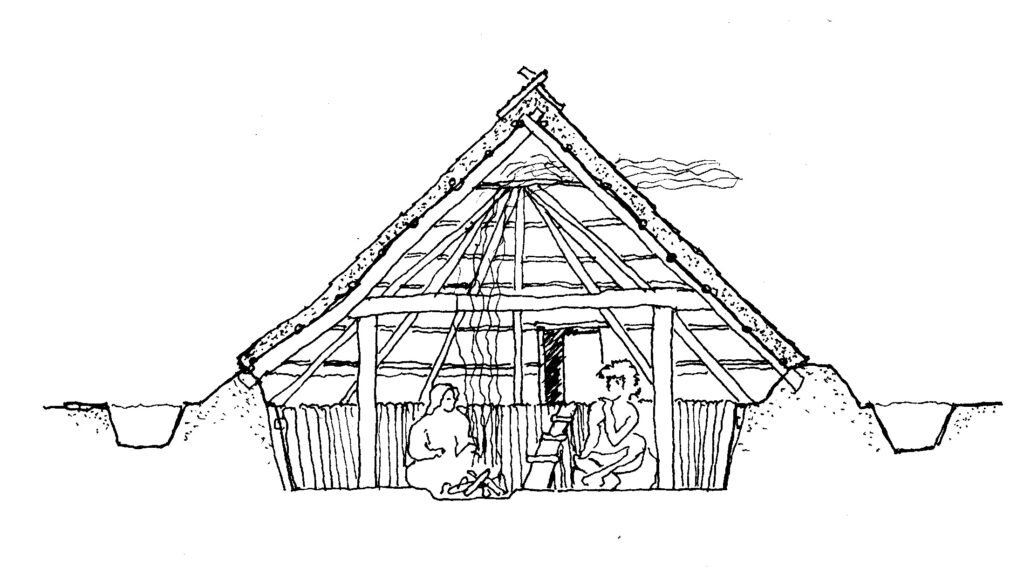

これらすべての問題に対する実際的な解決策は、屋根のスペース内に地面を掘り、同様に傾斜した柱で半円形の端を作り、風の支柱として機能し、揺れを防ぐことでした。このタイプの建物は世界中の多くの地域で開発され、最も初期の建物は「ピットハウス」または「ピットハウス」として知られている日本にあります。 竪穴住居、竪穴住居は紀元前 2000 年頃に出現しました。傾斜した屋根と半円形の端部の組み合わせにより、これらが接合する部分に部分的な切妻が作られ、調理用の火の煙を排出する開口部ができました。独自の保護屋根を備えた入り口は、切妻の下または側面に形成されました。

このタイプの建物は、岡山県津山市で再建されたものが見られ、 登呂の遺跡 静岡にて。

稲作は縄文時代または石器時代にアジア全土に広がり、 竪穴住居。 これらの建物は、動物、昆虫、洪水、盗難に弱いなど、いくつかの欠点がありました。そのため、米の収穫物を保管するには適していませんでした。そのため、紀元前300年頃までに、異なるタイプの建物が開発されました。 樹居孝由香 高床住居または「高床住宅」。

これらの脅威に対抗するために床を高くするには、傾斜した屋根構造を支えるための追加の垂直要素、壁が必要でした。また、下層階に使用可能なスペースも生まれました。木材が少なく、石、泥、粘土が利用できる地域では、壁は頑丈で耐荷重性がありますが、日本では、耐荷重性の木製の柱が使用されました。充填壁が木製であっても、耐荷重性はなく、柱は屋根構造と頑丈な水平梁と組み合わされて、強力な耐震構造を形成しました。

こうして、日本全国で伝統的な建築が発展し、木の柱と梁、傾斜した屋根構造、茅葺き屋根を基本とした建築が、日本書紀によると、588年まで続いた。 (日本書紀)1845年、現在の韓国にあった百済王国から4人の旅行者が日本に粘土瓦を持ち込みました。

公式記録には、屋根職人の主な目的が仏教の伝承で瓦は副次的なものだったのか、それとも中央集権的な計画を持つ仏教寺院が粘土瓦の使用の良い例だったのかは説明されていない。いずれにせよ、日本初の仏教寺院には瓦屋根が使われており、596年に奈良の飛鳥寺が建てられたのが最初である。最初の瓦葺きの世俗建築は、1世紀後の藤原皇居であった。

この頃までに、日本の建築は複雑で独特な形態を多く発達させており、わらが瓦に置き換えられたとしても、日本の伝統的な建築は依然として茅葺き屋根のデザインに基づいています。

日本の屋根の建築形式については第2部で詳しく説明します。