日本の屋根瓦日本の屋根特殊瓦

日本の建物は、世界の他の地域の建物と同様に、切妻屋根で建てられている。 切妻 またはヒップ 寄宗 寄棟屋根はより流線型で、風や地震の力に抵抗しやすく、建築容積も小さい。切妻屋根は棟に接合部が 1 つしかないが、寄棟屋根は各コーナーの傾斜した棟と、メインの屋根棟と接する 3 方向の接合部で接合部が多くなる。棟瓦は単純な角度付きまたは湾曲した瓦で作ることができるが、寄棟屋根には特別にカットまたは成形された瓦が必要である。その形状は屋根の傾斜と正確に一致しなければならず、風の力に最も弱い屋根の最も高い部分に位置する。これを避ける 1 つの方法は、棟を接合部より突き出すことである。寄棟と切妻を組み合わせた屋根は、 入母屋、 三叉路を避け、小さな切妻屋根を利用して屋根の換気をし、屋根に堂々とした調和のとれた外観を与えます。 入母屋 屋根も日本独特のもので、切妻壁を支えるために木造建築を採用しています。

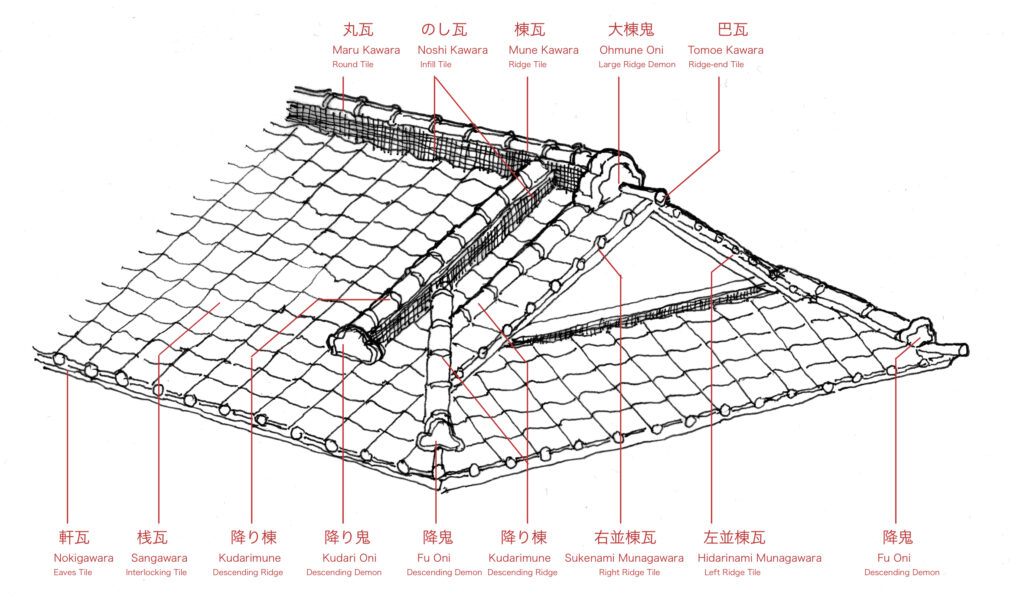

装飾用の棟瓦は鴟尾瓦と呼ばれる。 シビ. 鬼瓦などの装飾が施されていることが多い。 鬼瓦、または しゃちほこ虎の頭と魚の体を持つ動物で、雨を引き寄せて火災から身を守ると考えられている。 鯱鉾瓦.

日本は、台風の影響を受けます。あいふ特に茅葺き屋根では、屋根が飛ばされないように棟に余分な重量が加えられました。瓦屋根では、冠瓦の形をとります。 カンガワラ 棟瓦の下には熨瓦(のしがわら)が張られていました。特に大きな屋根では、切妻の端に沿って屋根の斜面にも同様の構造が敷かれていました。

日本の屋根は伝統的に雨樋なしで建てられますが、通常は壁から十分に離れたところに雨を流すために広い張り出しがあります。S字型またはJ字型の桟瓦を使用する サンガワラタイルの端はタイルの高い部分で露出しており、この隙間を埋めるために端が閉じた特殊な形状のタイルが使用され、多くの場合、 本瓦 閉鎖。 サンガワラ これらはすべて JIS (日本工業規格) で規定されているため、標準寸法であり、さまざまな特殊部品に適合します。

日本の伝統的な屋根は、韓国ほど曲線を多用していませんが、端の部分が曲線になっていることがあります。特に寄棟部分では、屋根が上向きになることがあります。このため、特別な中間棟があります。また、雪が滑り落ちるのを防ぐ特別な瓦もあります。