日本の屋根 その2

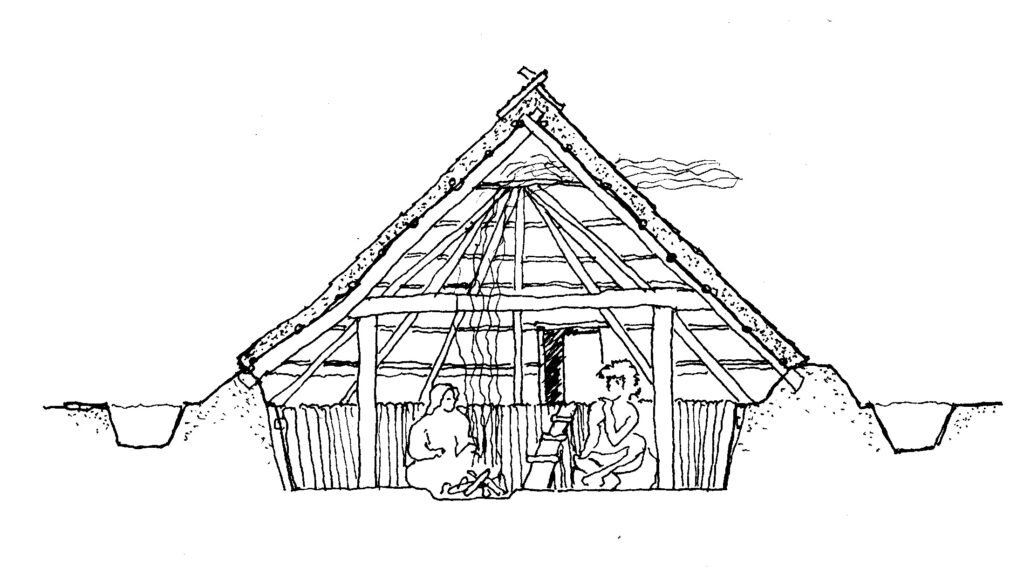

このシリーズの第 1 部では、傾斜した柱に茅葺き屋根が架けられ、床が部分的に掘り下げられ、端が半円形になっている素朴な A フレーム ハウスについて説明しました。石器時代の住居は本来このようなものだったはずですが、このイラストには、4本の巨大な垂直柱のフレームと、その上部を梁でつないだフレームという追加要素が含まれていました。これらの木材により、梁が屋根の木材の中央を支え、はるかに大きな家を建てることができました。

小さな建物の証拠は消滅している可能性があるが、特徴的な柱穴は考古学的遺跡で明確に確認できるため、静岡の登呂遺跡などの復元は、より大きな骨組みの建造物に基づいている。

文明が発達するにつれて、人々は米を栽培することを学び、パート 1 では、雨、盗難、動物から米の収穫物を守るための貯蔵スペースを提供する、屋根と床が地面から分離された建物のタイプのバリエーションについても説明しました。

石器時代の家は大家族や一族の集団が住んでいたが、稲作社会では共同の集まりのためにもっと大きな建物が必要だった。倉庫の形態はより簡単に適応でき、大工の技術が向上したことで、より広い空間にまたがる高くて複雑な屋根トラスが開発された。この広い空間を狭いスパンで囲むことで、対になった構造が重い屋根の広がる力に抵抗できるようになった。また、メインの屋根を建てる前に周囲の構造を自立させることができるため、建設も容易になった。

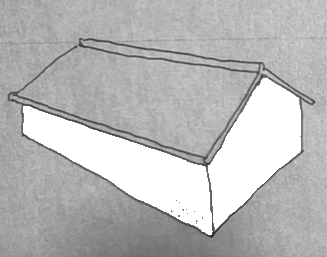

この形状の直線的なシンプルな屋根は、両端が切妻と呼ばれる三角形になっています。このスタイルはカットオフ屋根または 切妻屋根 茅葺き屋根の勾配が急なため、切妻壁の高さは側壁の2倍以上あり、木造建築では建物の外側に切妻壁を強化するための内部構造の表現がよく見られます。

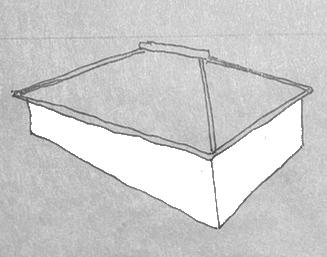

石器時代の構造と同様に、単純な切妻屋根は風の力に耐え、構造が傾くのを防ぐために補強する必要があります。これを行う簡単な方法は、屋根のディテールを45度の寄棟でコーナーの周りに運ぶことです。寄棟屋根スタイルは、 寄せ棟造り 。

これら 2 つの屋根の作り方はどちらもかなり単純で、それぞれに長所と短所があります。寄棟屋根、特に茅葺き屋根を使用した場合の最大の短所は、棟の 3 方向の接合部です。

瓦屋根は、接合部からの雨水の浸入を防ぐために、専用の瓦を使用しています。茅葺き屋根にも瓦は使用できますが、瓦が導入される前は、茅葺きが飛ばされないように、茅を十分な厚さにし、重い木や石の要素を追加する必要がありました。

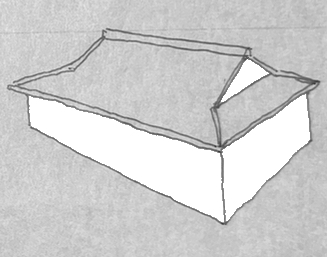

日本人は、切妻屋根と寄棟屋根の2つの形式を組み合わせ、三叉路を避けるために棟を延長し、寄棟部分の上に小さな切妻を露出させました。この寄棟と切妻の屋根のスタイルは、 入母屋造り 。その結果、登呂遺跡で見られる石器時代の家の排煙口の開いた切妻を彷彿とさせます。また、切妻屋根や寄棟屋根よりも印象的な外観になっています。

瓦屋根を含む日本の建築のほとんどの要素が中国から来たものであることを考えると、なぜこのスタイルが特に日本的なのでしょうか?

中国にも切妻と寄棟を組み合わせた例があるが、その外観は装飾的なものが多く、プロポーションも奇妙に感じられる。これは中国の建物がレンガ造りの壁を基本としているのに対し、日本の建物は木造が基本となっているためである。屋根構造の高い位置にしっかりとしたレンガ造りの壁を作るのは容易ではない。また、屋根のディテールをコーナーに回す場合は、通常の建物モジュールを使用することが望ましい。

たとえば、建物の柱の間隔が 3 メートルの場合、メイン スペースの外側に広い廊下や小さな控え室を設けるには十分なので、このモジュールを建物の 5 面すべてに使用するのは理にかなっています。中央に入口を設けるには、モジュールの数が奇数であることが望まれます。したがって、小さな建物の場合は 5 x 7 のモジュールになります。切妻に適した場所は、内側の柱のラインの真上です。これにより、屋根の切妻部分はヒップ部分の 1.5 倍の高さになり、堂々とした印象を与えますが、圧迫感はありません。ヒップ部分は、屋根構造を安定させるのに十分な大きさでもあります。

したがって、西洋建築では切妻屋根と寄棟屋根の両方が発見され、古代ギリシャでは切妻屋根が大きな存在感を示しましたが、日本人は両方を作っただけでなく、2つのシンプルな形を組み合わせて、どちらよりも本質的に複雑な独自のバージョンを作ることができました。しかし、その組み合わせにより、建設が容易になり、地震や台風の横方向の力に耐えることができ、日本独自の堂々としながらも調和のとれた美観がもたらされました。