瓦 – 日本の屋根瓦

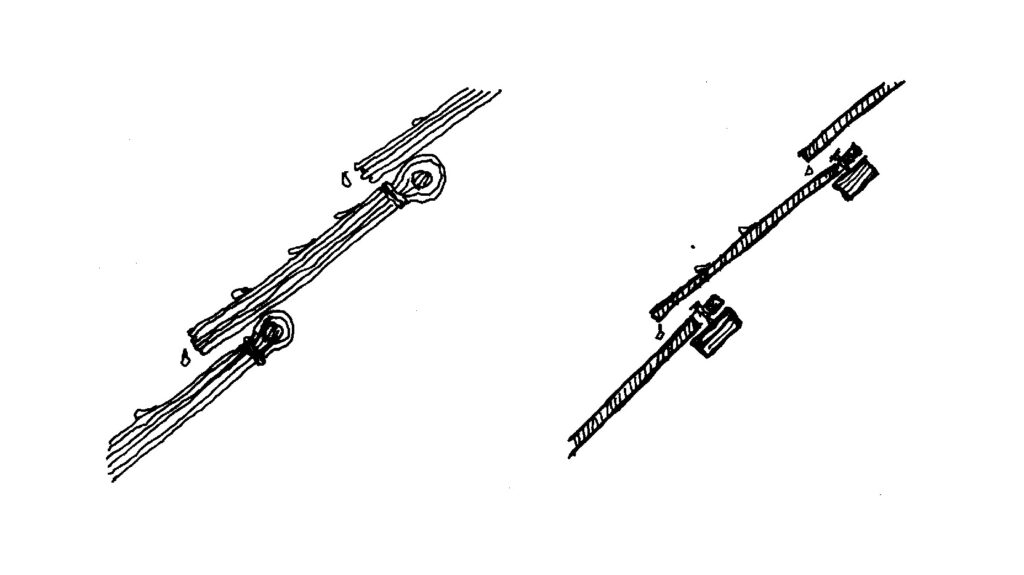

最も古い屋根構造である茅葺き屋根は、藁を積み重ねて作られます。藁は急斜面に敷き詰められ、重ね合わされ、雨水をはじくのに十分な厚さにする必要があります。藁の代わりにヒノキの樹皮や粘土を重ね合わせると、防水面は広くなりますが、それでも継ぎ目を密閉する必要があります。

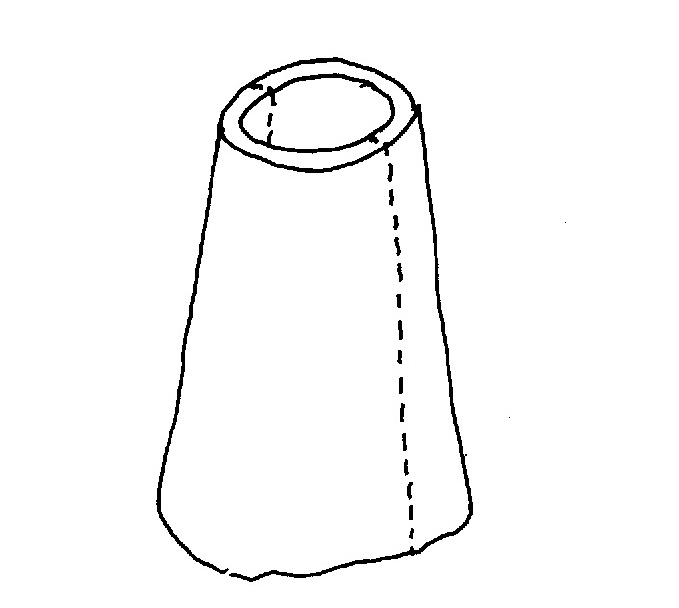

粘土瓦は縁が尖った形に作られる場合もあれば、浅い円錐形の端が開いた鉢を半分に切って「パン瓦」を作る場合もあります。屋根は上向きと下向きの瓦を交互に並べて敷き詰められます。

粘土瓦は数千年前から使われていたが、日本書紀によると、588年に現在の韓国にある百済王国から瓦の専門家4人が日本に伝えたとされている。この頃までに、日本の建築は複雑で独特な形態を多く持つようになっていた。そのため、日本の伝統的な建築は、藁が瓦に変わった今でも、茅葺き屋根のデザインに基づいている。仏教が伝来したのも同じ頃で、最初の仏教寺院は596年の奈良・飛鳥寺を皮切りに瓦屋根だった。最初の瓦葺き世俗建築は、その100年後の藤原宮である。

江戸時代の封建社会では、庶民が絹や鮮やかな色の衣服を身につけるといった贅沢を禁じており、屋根瓦にも適用されていました。しかし、粘土は比較的耐火性が高いことが理解されていたため、商人は免除を受けることができました。瓦屋根は、余分な重量を支えるために建物の骨組みをより強くする必要があり、瓦の間に隙間があると耐火性が低下するため、依然として比較的高価でした。

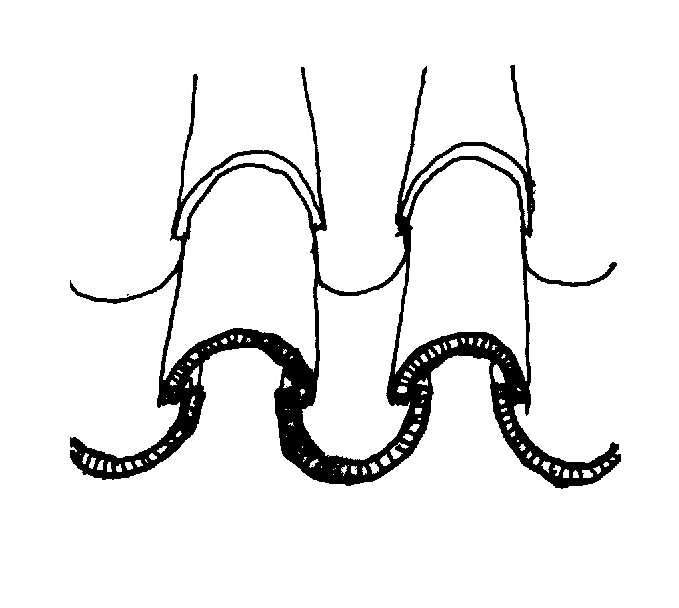

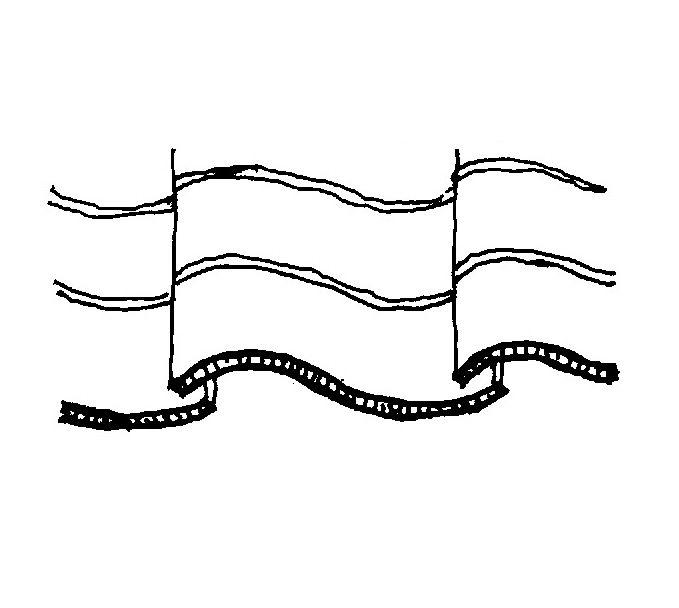

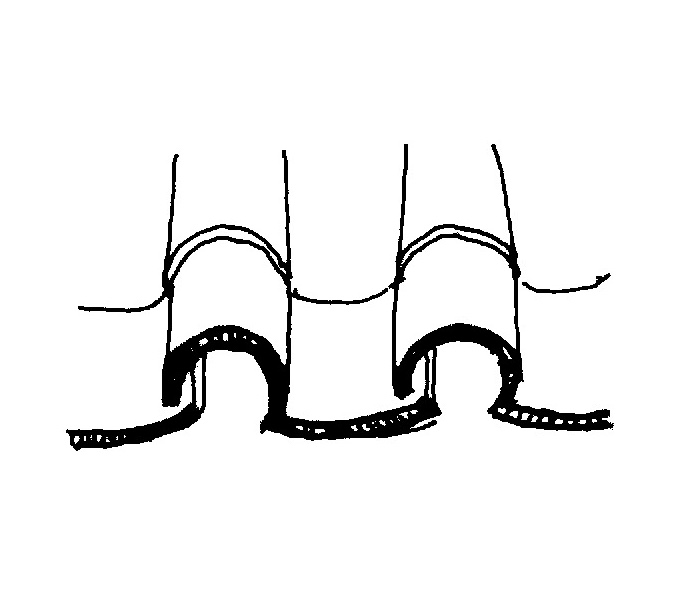

韓国から伝わったタイルシステム、 本瓦は、ほぼ平らな瓦と、継ぎ目を覆うほぼ円形の瓦を組み合わせたものです。韓国で使用される場合、その寸法公差により、独特で優雅な上向きの曲線を描く屋根の端が実現します。日本の基本的に平面的な屋根のデザインでも、 本瓦 は主に神社の建物に使われます。

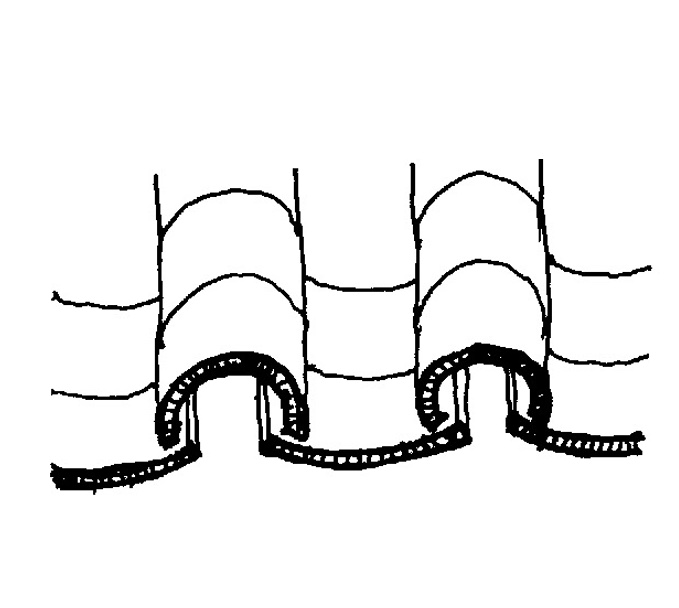

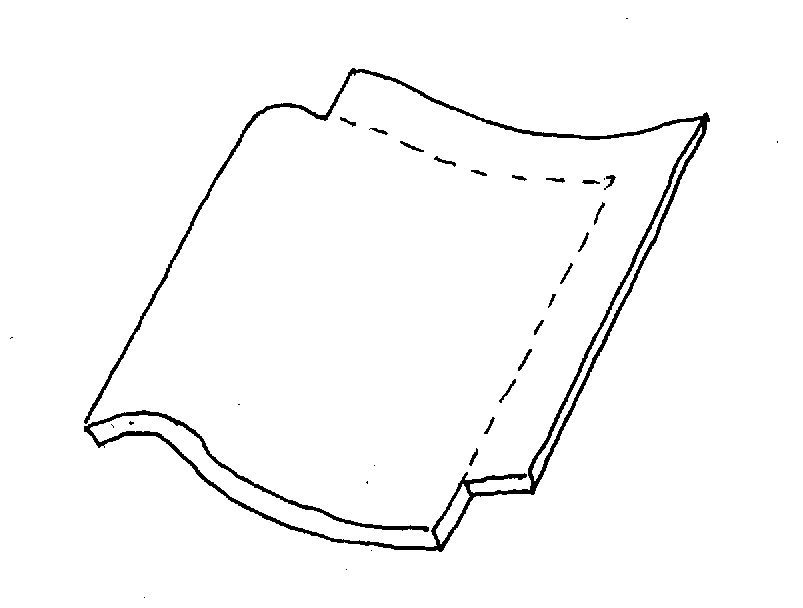

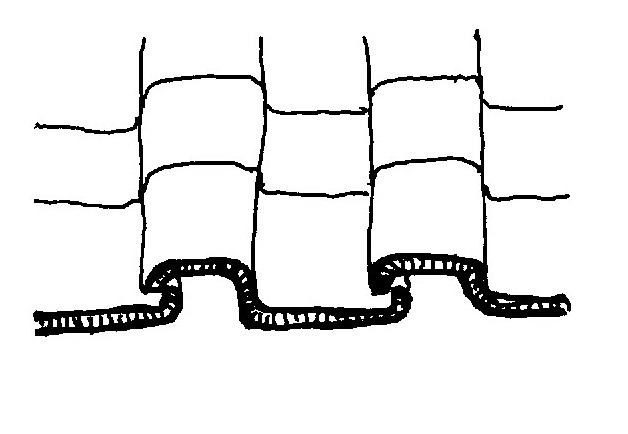

1674年、西村半兵衛は2つの形を組み合わせ、 桟瓦と呼ばれるひとつの形にしました。結果として得られた成形タイルは、より安価で軽量であり、縁取りやフック状の縁を追加することで、耐火性や耐震性を高めることができた。デザインは、伝統的なタイルを模倣するように調整することができた。 本瓦タイルは、波型やS字型にしたり、ヨーロッパ風の外観にしたりできます。最も重要なのは、コストが低く軽量であるため、住宅建設に適していることです。

桟瓦は通常、尾根の方を見ると左から右に横たわっているので鉤状または丸状の部分は、大抵ですが常に左側にあります。もし伝統的な屋根に出会えた時は、本瓦か桟瓦かを見てみてください。

著者について: 私はイギリス出身の建築家で、日本で働いています。右のシンボルは私の家紋で、雲に囲まれた富士山を表しています。これは私のイニシャルである A と S から作られています。– アンドリュー シェパード